(通讯员:于怡迪)近日,我院闫华飞教授团队在Nature子刊《Humanities and Social Sciences Communications》发表题为“Continuing the continuous harvests of food production: from the perspective of the interrelationships among cultivated land quantity, quality, and grain yield”的论文。我院青年教师程鹏博士为第一作者,闫华飞教授、吴诗嫚教授为共同作者,合作单位有武汉大学、华中农业大学、首都经济贸易大学等。

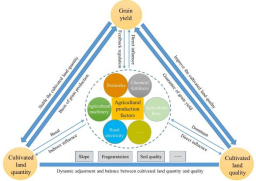

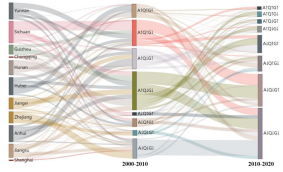

文章指出,全球人口的快速增长已成为各国确保充足粮食供应的主要挑战之一。为应对这一难题并确保粮食生产的可持续性,土地资源的可持续利用,尤其是耕地的可持续利用,显得尤为重要。耕地的可持续利用涵盖数量和质量等多个方面,然而以往的研究多聚焦于粮食产量提升,而耕地数量、质量和粮食产量之间相互关系的探讨相对不足。鉴于此,本研究基于2000-2020年的GlobeLand30数据,深入分析了中国长江经济带130个城市在耕地数量、质量和粮食产量方面的变化趋势及关系,并进一步探讨了当前粮食产量“连丰”模式是否能在未来养活不断增长的人口。研究结果显示,长江经济带大部分城市的耕地面积呈现减少趋势,且耕地质量亦有所下降。具体而言,在2000-2010年和2010-2020年期间,该区域耕地总面积分别减少了31.07×10⁴公顷和282.59×10⁴公顷。与此同时,耕地质量下降的城市比例也分别达到了68.46%和69.23%。尽管如此,长江经济带的粮食总产量在这两个期间内仍分别增长了3.77%和9.53%,延续了粮食产量“连丰”的佳绩。这种在耕地面积缩减和耕地质量下降背景下仍能保持粮食产量增长的态势,主要归因于化肥使用量、农业机械总动力及农村用电量等农业生产要素投入的持续增加。然而,这种过度依赖资源投入来驱动粮食产量增长的模式,由于资源过度使用所带来的显著负面影响,其可持续性面临挑战。因此,为了实现耕地利用和粮食生产的真正可持续,本文提出了包括通过全面实施行政法规和经济措施来促进耕地可持续利用和粮食供应稳定性等政策建议。这些措施的核心在于,强调在农业生产和耕地管理过程中,必须注重耕地数量、质量与粮食产量三者之间的平衡与协调。

据悉,《Humanities and Social Sciences Communications》是Nature旗下唯一人文社会科学领域子刊,致力于出版人文、社会与行为科学等综合领域的高水平研究,被SSCI和A&HCI共同索引,在人文和社会科学分区均为Q1,中科院人文科学一区,期刊引用指数(Journal Citation Indicator)在社会科学等跨学科领域的265种期刊中排名第1,在全球人文社科领域具有重要影响力。该研究得到国家自然科学基金、北京市自然科学基金、教育部人文社会科学规划基金、湖北省教育厅哲学社会科学研究项目、自然资源部北部湾经济区自然资源监测评价工程技术创新中心开放课题和我校科学研究基金等课题的共同资助。

论文在线链接:https://www.nature.com/articles/s41599-024-04342-1

(审稿 左辉)